Le street art, meilleur rempart contre l’intolérance ?

Dans une manif ou pour balancer un porc, vous utilisez Instagram ? Les murs des villes cumulent pourtant un plus grand nombre de vues que toutes vos photos. Normal donc que le street art soit en pointe pour combattre le racisme, le machisme ou l’homophobie. Passage en revue.

2021 M07 19

En plus d’un portrait de Barack Obama mondialement célèbre, Shepard « OBEY » Fairey a peint notre Marianne. Une fresque monumentale qui domine le 13e arrondissement de Paris pour porter haut la devise de la France, pays des droits de l’homme. Hum. Estimant qu’on oubliait un peu vite les violences policières, un collectif est venu ajouter à l’aérographe des larmes de sang à la Républicaine, en guise de protestation. Que faut-il rajouter pour montrer combien le street art est devenu le plus grand média pour dénoncer les injustices, les souffrances et l’intolérance ? Rien sans doute, mais au cas où le message ne passe pas, voici encore 5 autres exemples que si chez nous les murs n’ont pas d’oreilles, ils savent malgré tout donner de la voix.

Un pied de nez vandale à une fresque de commande : à Paris, la Marianne de Shepard Fairey pleure du sang. https://t.co/1R01y3JZpI

— Denis Cosnard (@DenisCosnard) December 14, 2020

1. Du cœur à l’ouvrage. Fin juin, l’Assemblée Nationale adoptait finalement la loi pour la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Un débat qui avait pris 2 ans aux parlementaires et laissé des traces dans les rues : les tags des antis-PMA, véritables manifestations d'homophobie, en ont blessé plus d’un.e. Comme les slogans des manifs collent encore aux trottoirs, des citoyennes ont trouvé comment répondre à la propagande : en les remplaçant par des cœurs. « On ne peut pas accepter ces messages mensongers et insultants, ainsi que les amalgames et la confusion qu’ils transmettent » expliquait à Komitid le collectif PochoirsPourTous pour justifier son action. Depuis, les pochoirs bombés recouvrent tous les propos agressifs, homophobes ou non. Pour que la rue ne soit plus le défouloir des haineux.

PMA pour toutes : un collectif recouvre les tags des opposants dans Paris https://t.co/xKOQ2tZlRV

— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2019

2. #BalanceTonMétro. Chaque année, des centaines de femmes subissent l’outrage d’une main aux fesses dans les rames du métro parisien. En toute impunité, puisque la RATP semble incapable d’arrêter les harceleurs malgré 450 plaintes déposées par an. Alors deux collectifs féministes – Nous Toutes et Les effrontées – lâchent la barre et décident de « pincer très fort » les chauds lapins. Elles vont renommer les stations parisiennes sur des affiches vantant « Pervers Lachaise », « Balance ton Porc Royal » ou « Marcel Sembat les couilles ». Terminus, tous les machos descendent. La RATP a depuis fait savoir que ses agents étaient formés à agir contre le harcèlement et qu’une plateforme d’appel avait été créée. Mais tant que c’est aux victimes de se signaler, c’est que les mentalités n’ont pas changé.

.@vpecresse faites un tour sur #BalanceTonMetro #BalanceTonPorcRoyal

— Julien Bayou (@julienbayou) April 24, 2019

Avec 654 millions € (!) d'excedents chez IDF Mobilités, allez vous ENFIN recruter des agent-e-s pour assurer la sécurité des voyageuses et dissuader les agresseurs, comme les écologistes le proposent? pic.twitter.com/qFfXP3uyX3

3. Montrer la voie. A peine 6 % des rues françaises portent un nom de femme. Comme tant de choses dans notre société, les "odonymes" restent tristement masculins. Alors pour dénoncer ce fossé et faire entrer des personnalités féminines dans la mémoire collective, le collectif Osez le féminisme détourne chaque année les plaques des rues de Paris. Les patronymes de Florence Arthaud (navigatrice), Marguerite Yourcenar (autrice), Elisabeth Badinter (philosophe) et Lise Meitner (physicienne) s’imposent aux piétons à défaut du cadastre. C’est la street artiste BauBô qui a réalisé pour Fémicité les répliques de plaque et elle a été imitée depuis dans de nombreuses villes (retrouvables par le #fémicité) dont Lyon, Montpellier, Nantes et Rennes. Une « grande cause » qui ne demande qu’à « traverser la rue »…

#matrimoine renommer les noms de rues . #femicite Louise Michel , figure majeure de la commune de Paris pic.twitter.com/UfKy6whK39

— CelinePiques (@CelinePiques) September 16, 2018

#JourneeDeLaVisibiliteLesbienne #FémiCité 4 ans après avoir recouvert l’île de la Cité de noms de femmes oubliées par notre histoire...les militant.e.s d’@osezlefeminisme ont recouvert cette nuit de noms de lesbiennes l’itinéraire jusqu’au rassemblement à #République - 19h 🌈✊🏽 pic.twitter.com/OJFJ51E0dL

— Margaux Collet (@Margaux_Collet) April 26, 2019

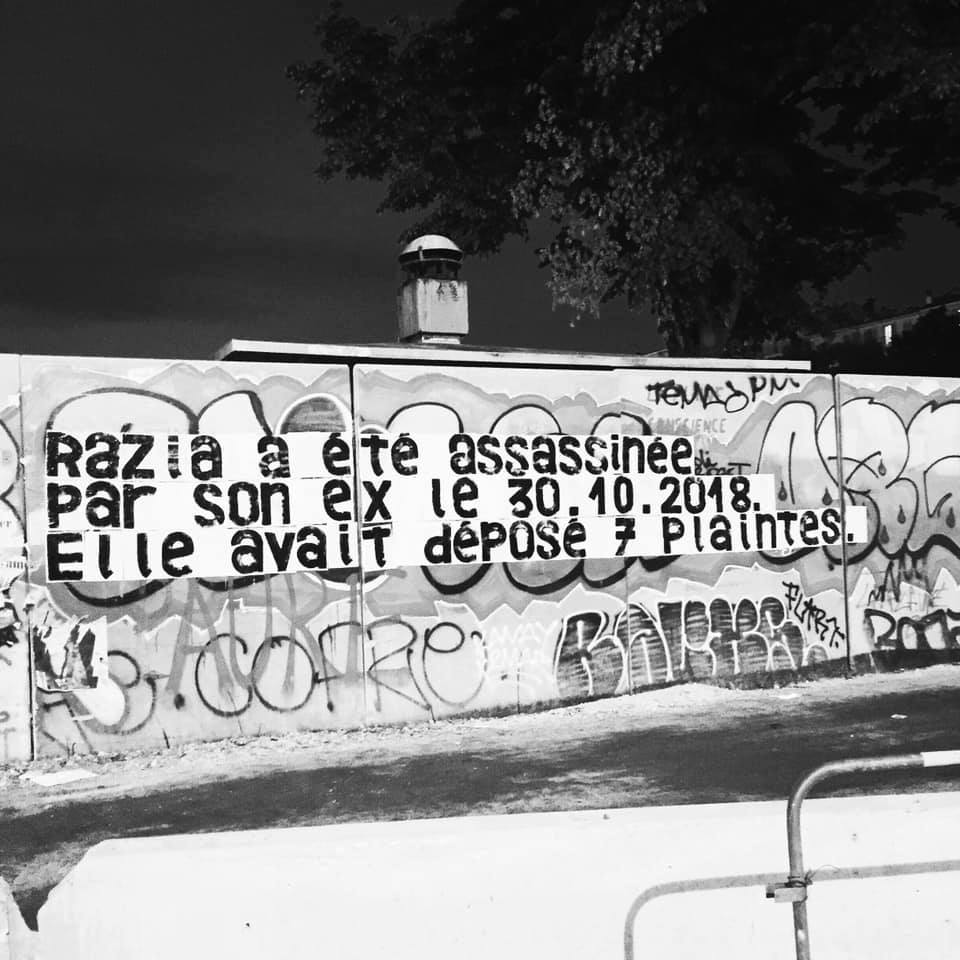

4. En toutes, l’être. Le mot féminicide a fait une entrée dans nos quotidiens presque aussi violente que le silence que laissent ces crimes dans les familles des victimes. Pour qu’aucune ne soit oubliée, l'ancienne Femen Marguerite Stern s’est mise à coller leurs noms sur les murs de Marseille, en toutes lettres. Une vingtaine de collages plus tard, elle aboutit à Paris et est rejointe par d’autres militantes qui reprennent le flambeau. Les noms deviennent des phrases choc : "Elle le quitte, il la tue" ; "Maureen, 29 ans, 28ème féminicide" ; "Anonyme, battue à mort par son mec". Des titres de presse pratiquement, rappelant combien ces meurtres sont tristement quotidiens. Désormais rejoint en numérique par le site collages-feminicides-inter.net qui projette ces slogans sur n'importe quel monument.

Perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour l’assassin de Julie Douib. pic.twitter.com/tvUgTrhHyj

— Marguerite Stern (@Margueritestern) June 16, 2021

5. Des murs à la mer. Dès ses débuts, le street art fit des murs le chevalet et la toile d'oeuvres politiquement engagées. Contre le racisme, sous les traits du pionnier Jean-Michel Basquiat, discriminé par ses origines portoricaine et haïtienne. Contre l’homophobie et le mépris du SIDA, au travers des personnages de Keith Haring. Aujourd’hui le combat le plus visible est depuis des années celui de Banksy en faveur des « migrants ». Après avoir dénoncé les barrières et les maltraitance qui remplacent l'accueil de ces réfugiés, le mystérieux artiste anglais a affrété et graffé un navire les sauver : le « Louise Michel » a tiré de l’eau plus de 200 rescapés au cours de l’été 2020. C’est hélas 10 fois moins que ceux qui ont péri en Méditerranée la même année, mais c’est la preuve que le combat du street art dépasse désormais les murs.

L'artiste britannique Banksy a affrété, dans le plus grand secret, un nouveau navire pour porter secours aux migrants en Méditerranée. Parti jeudi d'Espagne, le ''Louise Michel'' a déjà secouru 89 personnes en Méditerranée centrale.https://t.co/9lJbIzmrPB

— InfoMigrants Français (@InfoMigrants_fr) August 28, 2020

#Banksy finance un bateau nommé "Louise Michel" qui viendra en aide aux réfugiés traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.

— CANAL+ Docs (@CanalplusDocs) August 28, 2020

Un engagement de plus sur la liste de l'artiste❤️

Banksy Wanted, seulement sur @canalplus https://t.co/rJ1NYiZWhZ