Avec 25 jours de congé paternité, la France est-elle vraiment à la pointe en Europe ?

Avec un décret portant le nombre de jours de congés à vingt-cinq, le gouvernement français ambitionnait d’atteindre le "peloton de tête" des pays européens en termes de congés paternité. Dans les faits, d'autres contrées sont déjà très loin devant.

2021 M06 15

Le moins qu’on puisse dire, c’est que certains papas attendent la nouvelle loi avec impatience. "Pour la première naissance, j’avais pris mes deux semaines règlementaires, alors que ma femme souffrait de complications post-accouchement et galérait seule à la maison, c’était ridicule". Pierre, trentenaire toulousain, est inarrêtable quand il s'agit d'exprimer sa déception de ne pas avoir pu être davantage présent lorsque sa fille est née, il y a presque quatre ans.

S’il avait alors pu alors prendre un congé parental, il avait dû attendre la fin du congé maternité de sa femme, Emilie, pour revenir à la maison. "Une aberration", selon le couple, qui attend son deuxième enfant pour la fin de l’été et trouve beaucoup plus apaisant le fait que Pierre ait désormais cinq semaines devant lui pour s’organiser, tout en ayant la possibilité de les fractionner.

Dès le 1er juillet 2021, les nouveaux pères pourront en effet profiter d’un congé paternité allongé : il passera de 11 à 25 jours, 28 si l’on les cumule aux trois jours de congés de naissance déjà existants (et 35 en cas de naissances multiples). Il est possible de prendre ces jours dans un délai de six mois à compter de la naissance. Un droit ouvert à tous, salariés ou travailleurs indépendants, à ne pas confondre, donc, avec un congé parental. Et pris en charge par la Sécurité sociale.

Concernant les congés, certains pays ne font pas la distinction entre hommes et femmes

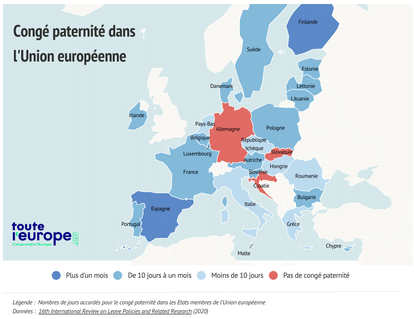

Avec cette mesure, l’Élysée a estimé "faire passer la France d’une position médiane au peloton de tête des pays européens les plus en avance, aux côtés de l’Espagne, de la Finlande, de la Norvège et du Portugal". Finlande et Espagne qui accordent respectivement, entre autres exemples, 9 et 12 semaines de congés aux néo-papas, alors que la majorité des pays de l’Union européenne ne "donnent" qu’une ou deux semaines, voire aucun jour, comme c’est le cas en Allemagne. Et pourtant, cette disparité n’est pas aussi marquée qu’elle en a l’air…

Concrètement, le tonitruant "cocorico !" lancé par le gouvernement français au lendemain du décret du 23 septembre 2020 était le cri d’une victoire en demi-teinte. Parce que certains pays ne font pas de différence entre les congés maternité et paternité, ils ne sont pas comptabilisés comme des contrées aux congés de paternité les plus progressistes. La période s'appelle simplement "congé parental". Et offre de facto une vraie égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Pourtant, en Allemagne, si le congé parental de douze mois est, en majorité, pris entièrement par les femmes (à 75%), un quart des hommes bénéficie mécaniquement d’une partie ou de la totalité dudit congé, accordé à tout le monde sans distinction de genre. L’Allemagne, moins progressiste sur le terrain des congés paternité sur le papier, fait donc mieux que la France dans la pratique. Même chose pour la Croatie et la Slovaquie.

Des États-membres poussés à l'harmonisation par l'Union européenne

Confusion équivalente autour des "jours obligatoires" : le nouveau dispositif qui sera mis en place début juillet en France porte le nombre à sept jours, ce qui fait de l’Hexagone le deuxième pays en termes de jours "imposés" de congé paternité, derrière le Portugal. Mais cette mesure est-elle à même de traduire un réel progressisme, et la flexibilité d’une loi ?

Diriger son regard vers la Scandinavie pour comparer son propre système à ce qui se fait en Suède, en Norvège ou au Danemark en termes de progrès social est toujours risqué. Encore une fois, les 420 jours de congés parentaux à se partager en Suède (60 jours chacun au moins, puis partage des 300 jours restants), le tout à 80% du salaire, est quasiment imbattable dans le monde entier. Même chose en Norvège, où les nouveaux parents peuvent se répartir les semaines et percevoir 100% de leur salaire sur 49 d’entre elles, ou 80% de leur rémunération pendant 59 semaines.

Au Danemark, si les pères ne peuvent prendre que deux semaines de congé et la mère 18, il reste ensuite un compte de 32 semaines (payées à 100 %) à se partager librement. En Espagne, depuis cette année, les papas disposent de 16 semaines de congé paternité, la même quantité que les mamans. En Bulgarie, après le sixième mois, la mère peut céder une partie de son congé à son conjoint.

Bref, si les États européens sont constamment poussés à l’harmonisation par des instances dirigeantes de l’UE soucieuses de "donner" à tous les pays (ne possédant pas encore de législation) un ou des textes de loi sur le congé paternité avant la fin de l’été 2022, l'égalité parfaite n’est pas pour tout de suite… et la France reste dans le ventre mou d’une Europe en quête de progrès social. "Cinq semaines, c’est déjà mieux que rien", conclut Pierre, le futur papa toulousain.