Spécisme : non, on ne naît pas en se pensant supérieur aux animaux

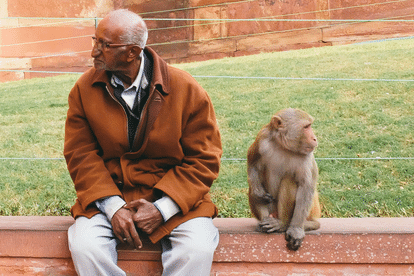

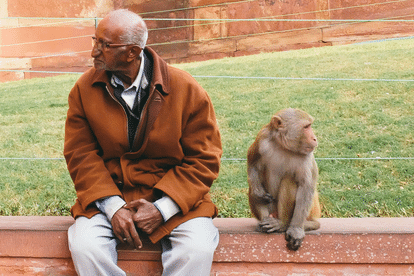

L'être humain est un animal comme les autres… Ou du moins naissons-nous tous en le pensant. Selon une étude britannique, le spécisme n'apparaîtrait qu'au moment de l'adolescence. On vous explique.

2022 M06 3

Il suffit de regarder des vidéos de bébés en train d'interagir avec des animaux (attention, on peut facilement se laisser happer par la mignonnerie du concept), pour se demander : est-ce qu'aimer les animaux est un trait de caractère, un hobbie ? Et naissons-nous avec l'idée que l'homme est au sommet de la « chaine alimentaire » ? Selon certains scientifiques britanniques, la réponse est non.

Le lundi 11 avril 2022, la revue Social Psychological and Personality Science a publié une étude sur le développement du spécisme. Le spécisme, c'est « l'idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces » (définition du Petit Robert). Le mot apparait pour la première fois sur un tract rédigé par le psychologue britannique Richard D. Ryder dans les années 70, en faveur des animaux de laboratoire.

Dans son livre Animals, mens and morals (Les animaux, les Hommes et la morale), publié en 1971, Richard D. Ryder précise :

« Si nous acceptons comme moralement inacceptable de faire souffrir délibérément des êtres humains innocents, alors il est logique de trouver inacceptable de faire souffrir délibérément des êtres innocents d'autres espèces. Le temps est venu d'agir selon cette logique. »

Selon certains scientifiques, notre capacité à juger de la valeur d'un animal en fonction de son espèce (et donc de l'usage qu'on en fait) apparaitrait à l'adolescence. Déjà, en décembre de l'année dernière, une étude suggérait que les enfants entre cinq ans et neuf ans jugeraient moralement égaux « tous les êtres vivants, indépendamment de l'espèce à laquelle ils appartiennent ».

Par ailleurs, l'étude publiée le mois dernier démontre que les enfants entre 9 ans et 11 ans jugent normal de traiter un cochon comme un humain… Et tout aussi normal de traiter un chien mieux qu'un cochon.

Interviewé par The Guardian, l'auteur principal de cette étude, Luke McGuire, souligne que « les adultes de l'étude pensent qu’il est moralement plus acceptable de consommer des produits laitiers que de la viande ». Il y a donc, au fond de nous, la même aversion à concevoir la souffrance animale… Ce qui ne nous empêche pourtant pas de consommer beaucoup (trop) de viande.

Paradoxal, vous dites ? C'est parce que l'humain est capable « d'acrobaties morales ». Philippe Rochat, dans son livre Moral Acrobatics : How We Avoid Ethical Ambiguity by Thinking in Black and White (publié en 2021), désigne ces acrobaties comme la capacité de l’être humain à changer de boussole morale en fonction de ses différentes « sphères existentielles ».

Pour résumer, en fonction du contexte social dans lequel on évolue en tant qu'adulte, notre morale fluctue. Depuis quelques années, le bien-être animal est mis sous le feu des projecteurs et donc les Français.es. se sentent de plus en plus concerné.e.s par la question.

Au fait, si l'envie vous prenait de vous déclarer fièrement spéciste... Sachez qu'une étude réalisée en France en 2020, par le professeur de psychologie sociale Laurent Bègue, a démontré que le spécisme est plus marqué chez les auteurs de cruauté envers des animaux.

Comme quoi, certain.e.s auraient mieux fait de rester des enfants.